気管支喘息(ぜんそく)

気管支喘息(ぜんそく)は、空気が通る気道のアレルギーが元になって起こります。アレルギーが関与する呼吸器疾患の中で最も多くの患者さんが悩んでおられる病気ではないでしょうか。

「気管支喘息」で悩んでおられる方はもちろんのことですが、日常生活の中で①「呼吸が苦しい」と感じる、②「息切れ」がする、③息を吐くときに胸やのどが「ぜいぜい」や「ひゅーひゅー」鳴る、④夜間から朝方にかけて「咳」が出るなどの症状を認める方は「気管支喘息」が疑われます。

院長は、呼吸器・アレルギー専門医です。また、当院では「喘息予防・管理ガイドライン(監修:日本アレルギー学会 喘息ガイドライン専門部)」および「喘息診療実践ガイドライン(作成:一般社団法人日本喘息学会 喘息診療実践ガイドライン作成委員会)」に基づいた診断・治療を行っております。

新型コロナウイルス感染症後遺症と咳嗽

新型コロナウイルス感染症の後遺症(以下、コロナ後遺症)については2020年7月頃より欧米から疫学報告が散見されています。また、わが国では2021年6月に厚生労働科学特別研究事業「COVID-19後遺障害に関する実態調査(中等症以上対象)」の中間報告において、入院時と3カ月後における咳嗽を自覚している方の割合が報告されました。入院後3カ月経過しても咳嗽を自覚しておられる方が11.1~34.1%認められており、コロナ後遺症としての咳によりQOL(生活の質)低下をきたし、社会復帰の妨げになっている可能性があります。

コロナ後遺症については解明されていないことが多く、根本的な解決方法はまだ見つかっていません。

一方で、コロナ後遺症と思っていたら、実はコロナ前に罹患していた気管支喘息が感染を契機に病状が悪化したことを患者さん・主治医ともに気付かずに、コロナ後遺症と思い込んでいるケースもあるようです。

長引く咳はコロナ後遺症だと思っていたら、実は…

院長が経験した忘れることのない新型コロナウイルス感染症(重症)を契機に激しい咳が遷延した喘息症例

健康だった40歳代の方が、新型コロナウイルス感染症(重症:人工呼吸管理)に罹患。総合病院(感染症科)での懸命なコロナ治療によって何とか一命を取り留めて退院。退院時は在宅酸素療法を必要としていました。しかし退院後も呼吸器症状(呼吸苦や激しい咳で夜間の睡眠障害あり)や倦怠感などの様々な症状により苦しめられ、社会復帰できずに自宅療養しておられました。退院後は自宅近くの内科クリニック(呼吸器非専門医)を紹介されて通院を始めたものの、数週間たっても症状は改善せず。逆に激しい発作性咳の悪化のため、夜間に(コロナ治療入院していた)総合病院救急外来を受診されていたようです。退院後も症状が一向に改善しないため、全ての症状が“コロナ後遺症”だと思い込んでおられたようです。このような状況で、知人や同居するご家族の勧めで当院を受診されました。

初診時に詳細な問診や各種検査にて“コロナ後遺症”は存在しているものの、長引く呼吸器症状(咳や呼吸困難)の最大の原因は「コロナ感染による喘息症状の悪化・遷延」だと強く疑いました。問診にて以前からごく軽い喘息をお持ちだったようですが、普段は健康で風邪をひいた時だけに症状(咳や息切れ)がごく軽微に出ていただけだったので、患者さんご自身はほぼ気付いておられなかったようでした。総合病院や内科クリニックでは鎮咳薬や一部に喘息治療薬が処方されていましたが、(喘息治療薬の副作用と思われた)手指の震えも認めていたため、呼吸器/アレルギー専門医としてより適切な喘息治療薬に変更したところ、薬剤変更の数時間後には著明に咳が減り、数日後にはほぼ消失しました(患者さんはもちろんですが、院長も驚くほどの回復ぶりでした)。その後、もちろん酸素療法は中止、睡眠も十分とれるようになり、倦怠感も改善。手指の震えも消失し、日常生活を取り戻す一歩となりました。もちろん、コロナ感染症が重症でしたので呼吸器症状以外の“コロナ後遺症”が一部残っておられましたが、患者さんに大変喜んで頂きました。

気管支喘息とは

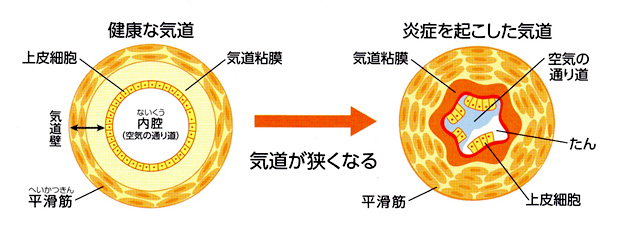

「気管支喘息」は、気道の炎症によって気道が狭くなる病気です。「気管支喘息」は、①個体因子(遺伝子素因、アレルギー素因など)と②発現因子(アレルゲン(ハウスダスト・ダニ・カビ・花粉・ペットなど)、大気汚染、タバコ、食品、薬物など)とが複雑に絡み合って病態を形成します。そして、それらの原因によって「気管支喘息」の気道は気道の粘膜に炎症が起きていて、さらに増悪因子(アレルゲンの曝露、ウイルス感染、タバコなど)によって気道が狭くなって息苦しくなったりします。

「気管支喘息」の原因は①気道の炎症と②気道狭窄であり、症状のないときでも慢性的に続いています。

- 【気道炎症】

- 気道に傷害が起こり、気道内に分泌物が増え、気道粘膜がむくみます。

- 【気道狭窄】

- 気管支周囲の平滑筋が収縮することにより起こります。

慢性的な気道炎症は、気道粘膜のむくみが続くことにより気道の壁が厚くなって気道の内腔が狭くなり、発作がない時でも常に「息切れ」を自覚する状態をもたらします。また、そのような状態ではちょっとした刺激でもすぐに気道収縮が起こり、すぐに喘息発作をおこしてしまうといった悪循環になります。

気管支喘息の検査

- ① 呼吸機能検査

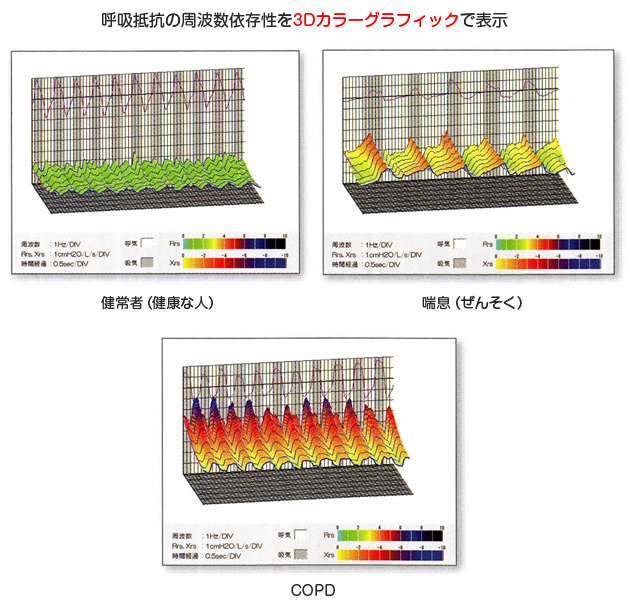

- ② 呼吸抵抗測定

-

遷延性・慢性咳嗽(長引く咳)診療においてMostGraphとFeNO測定(一酸化窒素ガス分析)と合わせて検査することにより、

喘息性咳嗽(咳喘息など)の診断がより確実なものになります。(1)文献(1) 咳嗽診療における呼気中NOとモストグラフの有用性の検討. 市川裕久ら.

日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌. 2015, 25(2):253-257.検査方法

- 鼻にクリップをします

- マウスピースを口でくわえます

- 頬を両手で軽く押さえます

- 20秒間、楽に呼吸をします

- 結果が出ます

簡単に検査ができます。

呼吸抵抗測定の特徴

- 20秒間、普通の呼吸をするだけで、気管支・肺の状態を知ることができます(高齢者や小児でも検査可能)

- 咳喘息(セキぜんそく)・喘息(ぜんそく)・COPDの診断に役立ちます

(一酸化窒素ガス分析装置など他の検査と組み合わせることで診断率アップ) - 喘息・COPDの調子が良いかどうかの指標となります

- 治療効果の判定に役立ちます

- 息苦しい原因に肺や気管支が関与しているかどうか判断できます

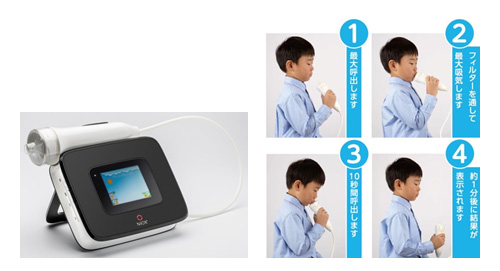

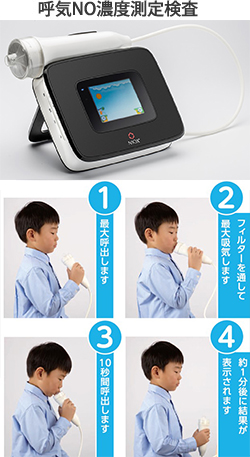

- ③ 一酸化窒素ガス分析 NOIX-VERO

-

一酸化窒素ガス分析の特徴

- 咳喘息(セキぜんそく)、喘息(ぜんそく)の診断に役立ちます

(総合呼吸抵抗測定装置など他の検査と組み合わせることで診断率アップ) - 喘息の調子が良いかどうかの指標となります

- 治療効果の判定に役立ちます

- 小児でも片手で持てる軽量な(約150g)ハンドルを使用

- 優しい呼吸で検査し、検査時間は測定開始から結果表示まで約1分30秒です

- 咳喘息(セキぜんそく)、喘息(ぜんそく)の診断に役立ちます

気管支喘息の薬物治療

「気管支喘息」は慢性気道炎症の病気ですので、基本的には抗炎症作用をもつ「吸入ステロイド薬」を使用します。また気道狭窄に対しては、気管支を拡張させる作用をもつ「気管支拡張薬」を使用します。さらに抗炎症作用と気管支拡張作用をもつ「ロイコトルエン受容体拮抗薬」を使用します。

これらの「抗喘息薬」は長期管理薬(長期管理のために継続的に使用する薬剤)と発作治療薬(喘息発作治療のために短期的に使用する薬剤)の2種類に大別されます。

長期管理薬

- 吸入ステロイド薬(ICS)

- 気管支拡張薬(長時間作用性β2刺激薬(LABA)、テオフィリン徐放製剤)

- 吸入ステロイド薬/長時間作用性β2刺激薬(ICS/LABA)

※ICS/LABAの中には発作時にも使用できる吸入薬があります。

- 長時間作用性抗コリン薬(LAMA)

- 吸入ステロイド薬/長時間作用性β2刺激薬/長時間作用性抗コリン薬配合剤(ICS/LABA/LAMA)

- ロイコトルエン受容体拮抗薬

モンテルカストナトリウム、プランルカスト水和物 - テオフィリン徐放製剤

- 抗IgE抗体(※重症喘息の方のみに使用します)

- ロイコトルエン受容体拮抗薬以外の抗アレルギー薬

発作治療薬

- 短時間作用性β2刺激薬(SABA)

- 経口・注射ステロイド薬

- テオフィリン薬

臨床研究論文

喘息治療で第一選択薬である吸入ステロイド薬と新型コロナウイルスワクチンとの関係について

吸入ステロイド薬が新型コロナウイルスワクチンの抗体価に与える影響に関する研究を神戸大学病院と共同で行い、抗体価を下げない(ワクチン効果に不利益を与えない)ことが明らかとなりました。(2022年8月)

新型コロナウイルス流行期でも吸入ステロイド薬による適切な喘息管理は重要であり、安心して吸入ステロイド薬による喘息治療を継続することができます。

詳しくはこちら

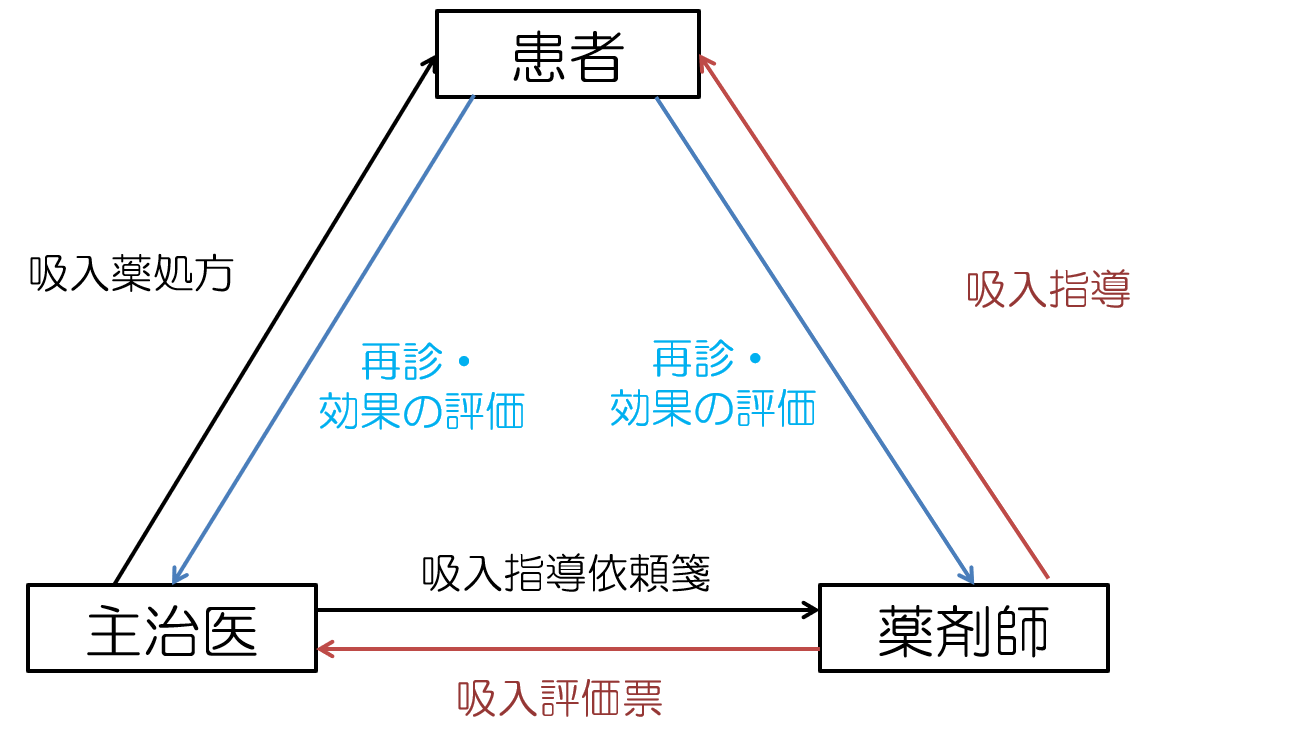

吸入療法を効果的に行うために

吸入療法は気管支喘息/咳喘息やCOPDの薬物治療の根幹です。気管支に直接薬物を作用させるため、微量で効果を上げることができ、全身的な副作用も少ないのが特徴です。これまで薬物を効率よく下気道に届くように、様々な吸入デバイス(器具)が開発され、最近では新しい薬剤が開発されるたびに新しい吸入デバイスが登場してきています。このことは患者さんに応じて適切な薬剤を選択することができて、とても有益なことです。

その一方で、それぞれに使用方法が異なる10種類以上の吸入デバイスが存在することになりました。患者さんがそれらを正しく使いこなせて初めて、吸入薬の効果も期待できます。しかし現実では様々な吸入デバイスが誤って使用されたり、吸入そのものが指示どおりに行われず、十分な効果が上がらない場合もあり、患者さんが吸入治療薬の十分な恩恵を受けられないことがしばしば生じています。

そこで、医師と薬剤師が連携して患者さんに正しい吸入方法を習得して頂く取り組みが、全国で行われています。兵庫県では神戸大学医学部附属病院呼吸器内科が中心となり、喘息死は予防できるものであるという観点から、兵庫県全体として質の高い喘息治療を目指して「兵庫県喘息死ゼロ作戦(ホームページ)」が2010年に設立され、その重要なプロジェクトの一つが患者さんへの「吸入指導」です。

当院でも「兵庫県喘息死ゼロ作戦」に賛同し、近隣の調剤薬局の薬剤師と連携して、患者さんへの吸入指導を実践しています。

院長は単独研究あるいは神戸大学医学部附属病院呼吸器内科と共同研究を行い、その成果が認められ、2020年秋~2021年秋に3つの英論文が採択されました。

- A Questionnaire Survey of the Inhalation Instruction in Pharmacies. Takeo Nakajima, Tatsuya Nagano et al. Kobe J. Med. Sci. 2020; 66(3), E113-E118.

- Retrospective analysis of the effect of inhaler education on improvements in inhaler usage. Masahiro Katsurada, Tatsuya Nagano, Takeo Nakajima et al. Respiratory Investigation. 2021; 59: 312-319.

- An Investigation on the Consciousness of Patients and Pharmacists Regarding Inhaler Education. Takeo Nakajima, Tatsuya Nagano, Daisuke Hojo et al. Kobe J. Med. Sci. 2021; 67(4), E119-E124.

気管支喘息の治療効果判定

「気管支喘息」は慢性的に気道炎症がおこる慢性疾患ですが、糖尿病や高血圧などと違い、自覚症状(息切れ、呼吸困難、胸が「ぜいぜい」や「ひゅーひゅー」鳴るなど)が前面に現れる病気です。そのため、治療にて自覚症状が少し良くなると治ってしまったと勘違いし、自分の判断で治療を中断してしまう方もおられますが、治療を中断すると再発することが頻繁に認められます。たとえ自覚症状がなくても継続して治療する必要があります。そして継続治療中に医師の判断で治療の強化、軽減を行います。もちろんコントロールが非常に良好な方は治療の中止を行う場合もありますが、それには現状把握が必要となります。

治療効果判定のために呼吸機能検査(肺機能検査)や呼気NO濃度測定検査を治療前後に実施するなど客観的指標が必要です。

その他、患者さんが毎日自宅で喘息の状態を把握できる検査としてピークフローメーターによるチェックがあります。糖尿病の患者さんが血糖測定器で血糖を測定し、また高血圧の患者さんが血圧計で血圧を測定するように、「気管支喘息」の患者さんはピークフローメーターによる客観的指標で気管支の現状を評価する必要があるのです。

気管支喘息の予防

生活習慣の見直しをしましょう

「気管支喘息」の予防は、発現因子や増悪因子(アレルゲン(ハウスダスト・ダニ・カビ・花粉・ペットなど、タバコ、ウイルス感染など)の曝露からの回避が重要です。

病因アレルゲンの発現は、血液検査(RAST,MAST)や皮膚テストなどで可能です。

思春期喘息・移行期医療

思春期喘息患者さん(特に15歳以上)で、小児科で治療中に症状コントロールが不良な場合、成人の喘息治療に精通した呼吸器内科医が治療することで良好な状態が得られることがあります

1.思春期・青年期の喘息の特徴

小児期発症の喘息は60~70%が思春期・青年期~成人喘息に移行?

小児期発症の喘息児で思春期・青年期までに寛解する小児は約30~40%と考えられ、重症喘息児では寛解率は低下します。思春期後期になっても薬物治療が必要な場合には、以後も長期に治療の継続が必要となる可能性が高いです。

思春期以降は呼吸機能が生理的に低下しますが、喘息患者ではさらに低下する例があり、また症状が消失しても気道過敏性亢進が残存しえます。このような方では呼吸困難感の自覚の低下も指摘されています(病状が悪化していても気付きにくい)。

月経周期に関連して月経3~4日前に生じる症状を月経前喘息と呼び、成人女性喘息症例の30~40%で認められます。小児においても6~14歳の女児を対象とした気道過敏性試験から気道過敏性の亢進と月経の関連が報告されています。

思春期喘息では、治療の主導権が保護者から本人に移り、病態や治療の知識不足、生活習慣の変化、心理・社会的ストレス、医療者とのコミュニケーション不良、喫煙や受動喫煙が治療における自己管理に影響し、アドヒアランスの低下や受診回数の低下・中断を来す可能性があります。

2.移行期医療

状況に応じて小児科から呼吸器内科への転科(移行)が重要です

喘息は必要に応じて長期的なフォローによるコントロールが望ましく、保護者や小児科医のもとで行われる保護的な小児期医療から、患者さんによる自律的な医療である成人期医療への移行がスムーズに行われるかどうかが重要です。

移行期医療は、患者さんの年齢や成熟度に応じて、患者さんご自身が自立性や喘息に対する理解度を上げていく必要があります。つまり思春期以降に薬物治療が必要な場合は、患者さんが「病気を受け入れ」、長きにわたって「付き合っていく」必要があるため、患者さんご自身が疾患に能動的に向き合う必要があるのです。

「喘息・予防管理ガイドライン2024 」・「喘息診療実践ガイドライン 2024」より

アレルギー性鼻炎:気管支喘息の合併症

「アレルギー性鼻炎」が「気管支喘息」に合併している場合は「アレルギー性鼻炎」を同時に治療することにより「気管支喘息」の状態もより良くすることができます。

「気管支喘息」患者さんに「アレルギー性鼻炎」の合併が多いことはよく知られていますが、合併率が高いだけではなく、喘息の病状や、喘息の発症に影響するなど関連は非常に深いことから、最近では「One airway, one disease」という概念が提唱され、注目されています。

合併率については、診断法・対象患者構成・地域などにより異なりますが、「気管支喘息」患者さんでの「アレルギー性鼻炎」の合併は80%前後に、「アレルギー性鼻炎」患者さんの10~20%に「気管支喘息」の合併が認められます。(小児では成人より高いといった報告が多いです)

「気管支喘息」の患者さんで「アレルギー性鼻炎」を伴う場合には、鼻噴霧ステロイド薬などによる「アレルギー性鼻炎」の治療が喘息症状の改善につながるとの多くの報告があります。また吸入ステロイド薬の治療によっても症状コントロール不良のうち「アレルギー性鼻炎」合併例には吸入ステロイド薬を増量するよりも、ロイコトルエン受容体拮抗薬の内服を併用する方が効果が高いといった報告もあります。

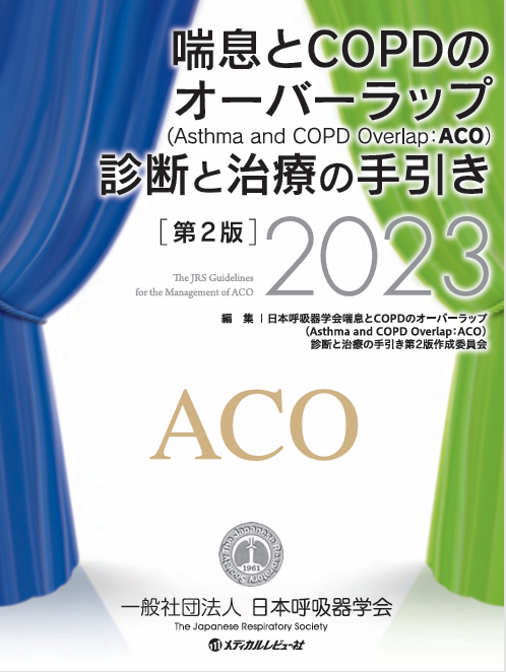

ACO:気管支喘息の合併症

ACO(Asthma-COPD Overlap):喘息とCOPDの特徴を併せ持つ病態

「喘息とCOPDのオーバーラップ(Asthma and COPD Overlap:ACO)診断と治療の手引き(第2版)2023」では、喘息およびCOPDそれぞれの特徴を持つ病態をACOとして「慢性の気流閉塞を示し、喘息とCOPDのそれぞれの特徴を併せ持つ病態」と定義されています。

喘息・COPDの病態的特徴を併せ持つACOは、喘息およびCOPD単独と比べても症状(主に咳・痰・喘鳴・息切れ・呼吸困難)は多岐に及び、疾患予後も悪いとされています。

COPD患者における喘息診断の目安

- 発作性の呼吸困難、喘鳴、息苦しさ、咳(夜間、早朝に出現しやすい)の反復

- 変動性・可逆性の気流制限

- 気道過敏性の亢進

- 気道炎症の存在

- アトピー素因

- 他疾患の除外

- 上記の1、2、3、6が重要です。

- 4が好酸球性の場合は診断価値が高い。

- 5の存在は喘息の診断を支持する。

COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン 第6版 2022 p122 表11

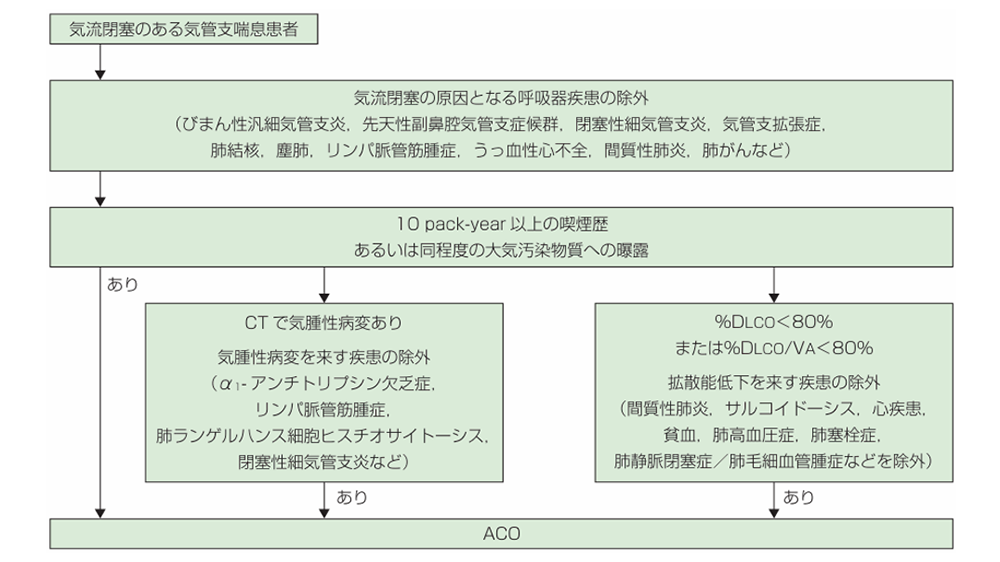

喘息患者においてCOPDを診断するためのフロー

ACOの薬物療法

COPDの治療では長時間作用性抗コリン薬(LAMA)あるいはLAMA/LABA配合剤中心の気管支拡張療法が主体であり、喘息の治療では吸入ステロイド薬(ICS)が第一選択薬です。

喘息・COPDの病態的特徴を併せ持つACOの薬物療法では、長時間作用性気管支拡張薬とICSとの併用吸入療法を選択します。

※ ICS:吸入ステロイド薬、LABA:長時間作用性β2刺激薬、LAMA:長時間作用性抗コリン薬)

(治療例)

- ICS/LABA配合剤

- ICS+LAMA

- ICS/LABA/LAMA配合剤

運動誘発喘息

1.概念

喘息患者さんの多くは、運動終了の数分後から一過性の気管支収縮を来し、60分間以内に自然回復します。ほとんどの小児喘息患者さんと半数以上の成人喘息患者さんが、運動時の悪化を自覚しています。実際の運動では水泳で起き難く、ランニング、特に短距離走の繰り返しや中距離走で起きやすいとされています。一般的には小児に多い病態と考えられていますが小児での運動の機会の多さを反映しているためで、実際のところ成人と小児は同程度と考えられています。

このように運動の数分後に喘息発作や気管支収縮が生じることを、運動誘発喘息(exercise-induced asthma:EIA)、もしくは運動誘発気管支収縮(exercise-induced bronchospasm、exercise-induced bronchoconstriction:EIB)と呼びます。しかし喘息を有さない健常者でもEIBが起こり、その頻度は約20%と報告されており、学術的にはEIAの代わりにEIBを用いることが多いです。なぜなら、患者さんは必ずしも喘息の病態下にあるわけではなく、また運動が必ずしも喘息を生じるわけではないことに基づいています。EIBはあらゆるレベルのアスリートに起こります。オリンピック選手に代表されるエリート(トップ)アスリートでは30~70%に認められます。

2.予防

EIB予防に有用な薬物として、SABA(短時間作用性β2刺激薬)、LTRA(ロイコトルエン受容体拮抗薬)などが用いられます。

EIBは喘息の病態を伴うことが多く、非特異的気道過敏性や気道の好酸球性炎症と相関するため、予防には喘息の管理に準じてICS(吸入ステロイド薬)などの長期管理薬を十分に投与することが必要となります。運動直前のSABAの単回投与と、長期管理薬による喘息のコントロールがEIB管理・予防の両輪となります。薬物以外にEIBが生じた後は不応期となりEIBが生じにくくなることを利用して、予定されている運動あるいは競技前のウォーミングアップが効果的で推奨されています。その他、(冬期における)運動時のマスクの着用、加湿も効果的です。

「喘息・予防管理ガイドライン2024 」より

【高校生が運動部に入部し、直後にEIBを発症】

高校入学後、運動部に入部。その直後から喘息を発症。当院に来院し、臨床的にEIBと診断。その後、当院にて定期通院加療することで喘息症状が改善する高校生の患者さんがしばしばおられます。高校に入って部活動の運動量が中学時代のそれと比較して、圧倒的に多くなることで、気道に過剰な負荷がかかり、EIBを発症します。中学生まで症状がなくても、高校生になって運動部入部後に喘息症状(呼吸困難・喘鳴・咳)を発症した場合はご注意ください。