生活習慣病とは

生活習慣病とは「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」のことで、例えば以下のような疾患が含まれるとされています。

- 食習慣:

- インスリン非依存性糖尿病、肥満、脂質異常症(家族性のものを除く)、高尿酸血症、心筋梗塞/狭心症、大腸がんなど

- 運動習慣:

- インスリン非依存性糖尿病、肥満、脂質異常症(家族性のものを除く) 、高血圧症など

- 喫煙:

- 肺がん(肺扁平上皮がん)、心筋梗塞/狭心症、COPD(慢性気管支炎・肺気腫)など

- 飲酒:

- アルコール性肝疾患など

健康診断・人間ドックなどで「糖尿病」・「高血圧症」・「脂質異常症」・「高尿酸血症・痛風」などの生活習慣病を指摘された方は、気軽に当院を受診してください。

当院では各疾患の診療ガイドライン等に基づいて、適切に診断・治療を行っています。

院長は総合内科専門医であり、30年以上「生活習慣病」の患者さんと向き合って診療しております。

もし当院にて対応できない場合は、適切に専門医療機関をご紹介しますので安心して受診してください。

糖尿病

糖尿病とは

私たちの細胞が生きていくためには、エネルギー源としてブドウ糖が不可欠です。血液中のブドウ糖の濃度を血糖値といいます。この貴重なブドウ糖を各細胞にうまく配分していくために、インスリンなどのホルモンが調整役を担っています。肥満や運動不足の場合には、インスリンの働きが悪くなるため、血糖値が高くなります。また加齢や体質によりすい臓からのインスリンの分泌力が弱くなると、太っていなくても血糖値が高くなることがあります。

糖尿病とはインスリン作用不足による慢性の高血糖状態を主徴とする代謝の疾患です。

1型糖尿病では、インスリンを合成・分泌する膵ランゲルハンス島β細胞の破壊・消失がインスリン作用不足の主要な原因であり、その治療方法は主にインスリン注射です。

2型糖尿病は、インスリン分泌不足やインスリン抵抗性をきたす素因を含む複数の遺伝因子に、過食(とくに高脂肪食)、運動不足、肥満、ストレスなどの環境因子および加齢が加わり発症します。

当院では「糖尿病診療ガイドライン(日本糖尿病学会 発刊)」に基づいて診断・治療を行っております。

院長は総合内科専門医であり、30年以上「糖尿病」患者さんと向き合って診療しております。

もし当院にて対応できない場合は、適切に専門医療機関をご紹介しますので安心して受診してください。

糖尿病診断の指針

高血糖の判断基準として用いられるのが、血液中のブドウ糖の量を示す「血糖値」と、赤血球のヘモグロビンが、どれくらいのブドウ糖とくっついているかを示す「HbA1c」です。

空腹時血糖値が100mg/dL以上、またはHbA1cが5.6%以上であると、糖尿病に将来なりやすいので「糖尿病予備群」です。また空腹時血糖値が126mg/dL以上、またはHbA1cが6.5%以上の場合は糖尿病の可能性が高く、10年後に合併症を起こす危険性が高くなる数値です。詳しい診断のために、ブドウ糖液を飲んで血糖の反応をみる「負荷テスト」を行うこともあります。

糖尿病型を2回確認(1回は必ず血糖値で確認する)

| 糖尿病型 | 血糖値 |

|

|---|---|---|

| HbA1c |

|

糖尿病診療ガイドライン2024(日本糖尿病学会 発刊)p5-6

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~ 」より引用

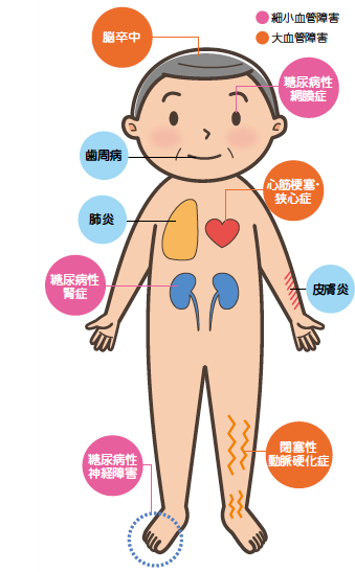

糖尿病の合併症

糖尿病の合併症には、大きく分けて「細い血管が傷ついて起こる病気」と「太い血管が傷ついて起こる病気」があります。「細い血管が傷ついて起こる病気」として「糖尿病性神経障害」、「糖尿病性腎症」、「糖尿病性網膜症」(3大合併症)、「太い血管が傷ついて起こる病気」の代表として「脳卒中」や「心筋梗塞」などがあります。ほかにも肺炎や歯周病などの感染症、がん、骨折、認知症、サルコペニア、フレイル、皮膚炎など様々な病態が複合的に重なると、一層生活の質(QOL:quality of life)の低下を招きます。

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」より引用

糖尿病の治療

糖尿病の治療目標は、個々の患者さんの病態を考慮して糖尿病に伴う身体的な合併症の抑制だけでなく、心理面での負担軽減にも努め、糖尿病のない人と変わらないQOLを保ち、寿命を全うすることです。

糖尿病がある場合、寿命という観点では、わが国では平均死亡時年齢(糖尿病)が平均寿命(一般)と比較して短いとの報告がありますが、糖尿病治療の進歩によりその差は徐々に埋まりつつあります。

1. 食事療法、運動療法

【食事療法】

食事療法はインスリン依存状態、インスリン非依存状態にかかわらず糖尿病治療の基本です。

簡単な食事療法のポイント

- 腹八分目とする

- 食品の種類はできるだけ多くする

- 脂質は控えめに

- 食物繊維を多く含む食品(野菜、海藻、きのこなど)をとる

- 朝食、昼食、夕食を規則正しく

- ゆっくりよくかんで食べる

合併症の予防のために

- アルコールの摂取は適量(1日25gまで)

- 高血圧合併の方の食塩摂取量は1日6g未満を推奨

高血圧発症前から適正摂取(1日男性7.5g未満、女性6.5g未満)を推奨

【運動療法】

運動療法は糖尿病治療の基本のひとつです。

運動の強度

- 一般的に中等度の強度の有酸素運動*を行うことが勧められます。

中等度の運動とは最大酸素摂取量のものを指し、運動時の心拍数でその程度を判定します。

(簡易的指標)

・50歳未満:1分間に100~120拍

・50歳以降:1分間に100拍未満 - 「きつい」と感じるときは強すぎる運動であり、血圧が過上昇している場合があり、心血管イベント防止などの安全性の観点からも避けるべきです。

*有酸素運動:酸素の供給に見合った強度の運動で、継続して行うことによりインスリン感受性が増大します。

歩行、ジョギング、水泳などの全身運動が該当します。

運動時間と頻度

- 運動持続時間は、糖質と脂肪酸の効率の良い燃焼のために20分以上の持続が望ましいです。

- 有酸素運動は中等度で週に150分かそれ以上、週に3回以上、運動しない日が2日間以上続かないように行い、レジスタンス運動(腹筋、腕立て伏せ、スクワットなど)は連続しない日程で週に2~3回行うことがそれぞれ勧められ、禁忌でなければ両方の運動を行うことが良いです。

- 歩行運動では1回15~30分間、1日2回。1日の運動量として歩行は約1万歩程度が適当です。

運動の種類と消費エネルギー

- 運動で消費するエネルギーはそれほど多くありません。「運動で消費したエネルギー分だけ食事を増やせる」と考えるのは誤りです。運動の糖代謝に及ぼす効果は、インスリン感受性の改善が主です。

- 食事で過剰に摂取したエネルギーを、運動量を増やして消費するのは容易ではありません。食事療法をしっかり行い、病態やその日の体調に合わせて、適当な運動を続けることが大切です。

2. 薬物療法

食事療法・運動療法のみを2~3カ月続けても、なお目標の血糖コントロールを達成できない場合には薬物療法を組み合わせることを始めます。

ただし初診の時点でかなり血糖コントロールが悪い方には、最初から薬物療法を併用することもあります。

糖尿病の薬には、インスリンの働きを高める、インスリン分泌量を増やす、炭水化物からブドウ糖への変化を遅らせるなど、さまざまなタイプがあります。

【経口薬療法】

- インスリン分泌非促進系

- α-グルコシダーゼ阻害薬

- SGLT2阻害薬

- チアゾリジン系

- ビグアナイド薬

- 血糖依存性インスリン分泌促進系

- イメグリミン

- DPP-4阻害薬

- GLP-1受容体作動薬

- 血糖非依存性インスリン分泌促進系

- スルホニル尿素(SU)薬

- 速効型インスリン分泌促進薬(グリニド薬)

【注射薬療法】

- 血糖依存性インスリン分泌促進系

- GLP-1受容体作動薬

- GIP/GLP-1受容体作動薬

- インスリン療法

糖尿病診療ガイドライン2024(日本糖尿病学会 発刊)

糖尿病治療ガイド2024(日本糖尿病学会 発刊)

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」より引用

高血圧症

高血圧とは

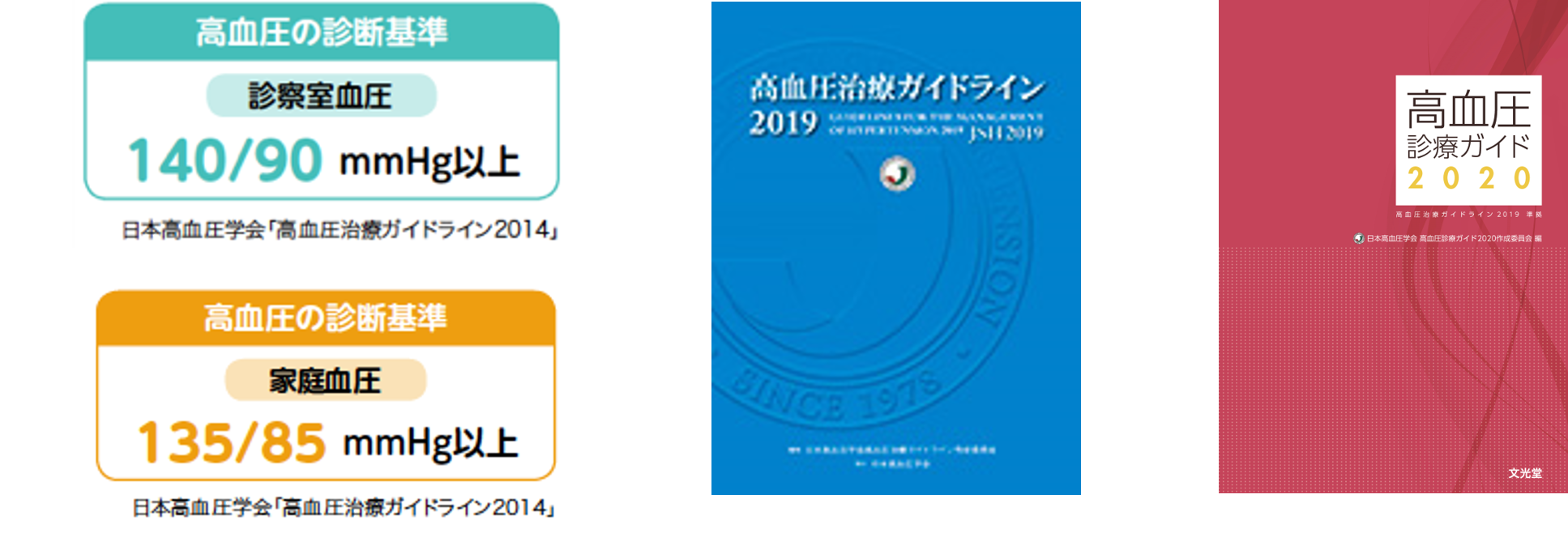

- 診察時血圧(病院や健診で測定した血圧)で収縮期血圧140mmHg以上、拡張期血圧90mmHg以上です。上の血圧でも下の血圧でもこの基準を超えていると高血圧と判定されます。

- 家庭血圧での高血圧での診断基準は収縮期血圧135mmHg以上、拡張期血圧85mmHg以上です(上も下も診察時血圧より5mmHg低いことに注意してください)。

- 診察時血圧が正常でも家庭血圧がこの値を超えていれば医学的に高血圧と診断されます。

- なお血圧が収縮期血圧120mmHg/拡張期血圧80mmHgを超えて血圧が高くなるほど「脳卒中」や「心筋梗塞」などの脳心血管病、慢性腎臓病などの罹患リスクおよび死亡リスクは高くなります。

当院では「高血圧治療ガイドライン(日本高血圧学会 発刊)」「高血圧診療ガイド(日本高血圧学会 発刊)」に基づいて診断・治療を行っております。

院長は総合内科専門医であり、30年以上「高血圧」患者さんと向き合って診療しております。

もし当院にて対応できない場合は、適切に専門医療機関をご紹介しますので安心して受診してください。

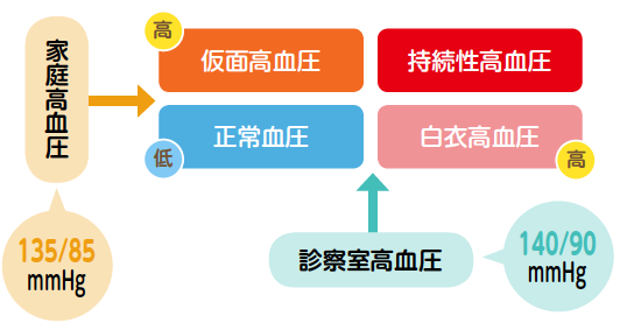

白衣高血圧と仮面高血圧

健診や病院では血圧が高いが家では高くないという人をよく見かけます。これは白衣高血圧とよばれる状態で緊張が原因です。このタイプの人は一時的に血圧が上がっているだけのことが多いと考えられています。

一方、病院では血圧が高くないのに家では高いという人もいて、これは仮面高血圧とよばれています。このタイプは逆に血圧が高い時間が長く続いている可能性があります。この二つを比べると仮面高血圧のほうが循環器病になりやすいことが知られています。仮面高血圧は家庭血圧を測定しない限り診断できないので、家で血圧を測って記録する習慣を身につけ、気になったらかかりつけ医に相談するようにすればよいでしょう。

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」より出典

家庭血圧測定方法

最近は電気店等で手軽に購入できる自動血圧計が普及したので、家で血圧を測定している人も多いと思います。家庭血圧も高血圧の治療を考えていくうえでなくてはならない大事な情報になっています。

家で血圧を測るときは、朝なら起きてから1時間以内(排尿後、朝の服薬前)、夜なら寝る前がよいでしょう。血圧計は二の腕(上腕)に巻きつけるタイプがお勧めです。

血圧測定時の条件として、①静かで適当な室温環境、②背もたれつきの椅子に脚を組まずに座って1~2分間の安静後、③会話を交わさない、④測定前に喫煙、飲酒、カフェインの摂取を行わないで測定してください。

測定回数は1~2分間の間隔をあけて原則2回でその平均をとります。何度も測定してよい値だけを記録することはしないようにしてください。

高血圧診療ガイド2020(日本高血圧学会 発刊)

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」より出典

なぜ血圧が高いと注意が必要?

血圧が高い状態が続くと、血管は張りつめた状態に長くおかれるため、次第に厚く硬くなり、血管本来のしなやかさを失ってもろくなってしまいます(動脈硬化)。自覚がないまま動脈硬化は進行し、やがて循環器病(脳卒中や心疾患など)を引き起こしやすくなるのです。これが血圧が高いと注意が必要な理由です。

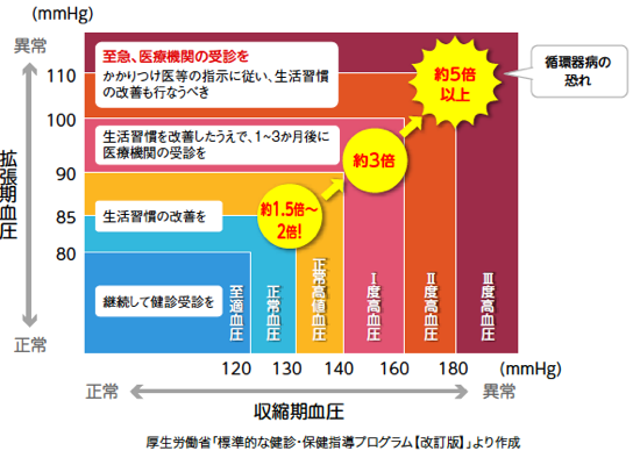

血圧と循環器病のリスク

図は血圧測定した人をその後何年も追跡して、どんな人が循環器病になりやすいかを調べた調査から作成されました。

この図では至適血圧の人と比べてどのくらい循環器病になりやすいかをおおよその倍率で示しています。血圧が高くなるほど循環器病になりやすいことが一目瞭然です。

例え正常域血圧の中でも血圧が高めのほうが循環器病になりやすいことを覚えておいてください。それぞれの血圧レベルに応じて、とりあえずどうすればよいかも示しています。至適血圧以外の人は生活習慣の改善が必要です。

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」より出典

高血圧管理計画・降圧目標

- 降圧治療により、心血管病の発症・進展・再発による死亡や生活の質(QOL)の低下を抑制します。

- 降圧治療には、非薬物(生活習慣の修正)と薬物療法があります。

- 高血圧治療ガイドライン2019では非高血圧(140/90mmHg未満)の方に対しても積極的な介入が強調されています。

- 生活習慣の修正は、正常高値血圧レベル(120/80mmHg)以上のすべての方に対して必要です。

| 診察室血圧 (mmHg) |

家庭血圧 (mmHg) |

|

|---|---|---|

| 75歳未満の成人 脳血管障害患者 (両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし) 冠動脈疾患患者 CKD患者(蛋白尿陽性) 糖尿病患者 抗血栓薬服用中 |

<130/80 | <125/75 |

| 75歳以上の高齢者 脳血管障害患者 (両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり, または未評価) CKD患者(蛋白尿陰性) |

<140/90 | <135/85 |

生活習慣の修正

塩分のとり過ぎ、野菜・果物の不足、肥満、運動不足、多量飲酒などの生活習慣は血圧を上昇させます。これらに当てはまるものがあればぜひ改善に取り組みましょう。さらに高血圧の人は、かかりつけ医の判断で必要があれば服薬治療の対象になることがあります。多くの研究で血圧を下げると放置した場合よりも循環器病の危険度が大きく減ることが示されています。

生活習慣の修正項目

- 食塩制限 6g/日未満

- 野菜・果物の積極的摂取*

飽和脂肪酸、コレステロールの摂取を控える

多価不飽和脂肪酸、低脂肪乳製品の積極的摂取 - 適正体重の維持:BMI(体重[kg]÷身長[m]2)25未満

- 運動療法:軽強度の有酸素運動(動的および静的筋肉負荷運動)を毎日30分、または180分/週以上行う

- 節酒:エタノールとして男性20~30mL/日以下、女性10~20mL/日以下に制限する

- 禁煙

* カリウム制限が必要な腎障害患者では、野菜・果物の積極的摂取は推奨しなません。肥満や糖尿病患者などエネルギー制限が必要な患者さんにおける果物の摂取は80kcal/日程度にとどめます。

高血圧診療ガイド2020(日本高血圧学会 発刊)

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」より出典

降圧薬治療

降圧薬の使い方

- 降圧治療の最終目的は、脳心血管病発症の予防です。

- 降圧薬投与開始後は、降圧目標の達成を絶えず心がける必要があります。

- 降圧効果が不十分であれば、増量するかもしくは他の種類の降圧薬を少量併用投与する。この場合、降圧薬の量を倍増するよりも、種類の異なった他の降圧薬を少量ずつ併用する方が良好な降圧効果が得られます。

- 2剤および3剤配合剤があり、服薬錠数を少なくすることで、アドヒアランス改善にも有効です。

- 降圧薬は、1日1回服用の薬剤が望ましいが、1日2回の投与が好ましいこともあります。

- 晩に降圧薬を内服することにより、脳心血管疾患のリスクが軽減するという研究結果近年報告されています。

- 降圧速度は、降圧目標に数カ月で到達するくらい緩徐な方が副作用もなく望ましいです。

- 降圧目標を達成するために生活習慣の修正などの非薬物療法の強化も重要です。

主な降圧薬

- Ca拮抗薬

- ARB(アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬)

- ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)

- DRI(直接的レニン阻害薬)

- 利尿薬

- β遮断薬

- α遮断薬

- MR拮抗薬(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)

- ARNI(アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬)

※心不全患者の予後改善効果があり、心不全患者に有効 - 中枢性交感神経抑制薬

- 上記薬剤の2剤配合剤、3剤配合剤

(例:Ca拮抗薬+ARB、ARB+利尿薬)

脂質異常症

脂質異常症とは

脂質異常症とは、血液中の脂肪分(コレステロールや中性脂肪)が多すぎる、あるいは少なすぎる状態をいいます。

血液中の中性脂肪やLDLコレステロール(いわゆる悪玉コレステロール)が基準値よりも高すぎても、逆にHDLコレステロール(いわゆる善玉コレステロール)の値が低すぎても、動脈硬化を引き起こすリスク因子になります。このため脂質異常症は心筋梗塞や脳梗塞など動脈硬化によって発症する可能性のある血管系の病気の引きがねになると考えられています。

それぞれの判定基準を表に示していますが、この値ではまず「食生活の見直しや運動で血中の脂質を改善したほうがよい」という警告が出ているレベルと考えてください。

| LDL コレステロール | 140mg/dL以上 高LDLコレステロール血症 |

|---|---|

| HDL コレステロール | 40mg/dL未満 低HDLコレステロール血症 |

| 中性脂肪(トリグリセライド) | 150mg/dL以上 高トリグリセライド血症 |

当院では「動脈硬化性疾患予防ガイドライン(日本動脈硬化学会発刊)」「動脈硬化症疾患予防のための脂質異常症診療ガイド(日本動脈硬化学会発刊)」などに基づいて診断・治療を行っております。

院長は総合内科専門医であり、30年以上「脂質異常症」患者さんと向き合って診療しております。

なぜ脂質異常症は注意が必要なのか

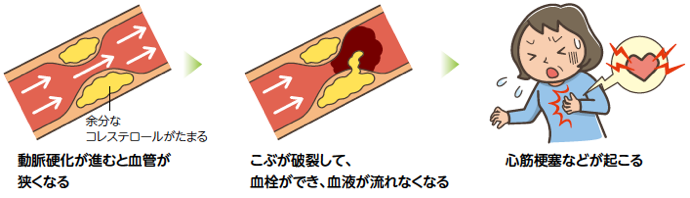

動脈硬化を起こし、心筋梗塞や脳梗塞の原因に

動脈硬化が進むと血管が狭くなり血液の流れを妨げます。これが心臓の筋肉に酸素と栄養を送っている冠状動脈に起こると危険です。冠状動脈が狭くなっているとき、運動など心臓の筋肉がたくさんの酸素を必要とするような行為を行うと狭心症を発症することがあります。

また動脈硬化のこぶが破れると、そこで血液が急に固まって血塊をつくり、そこから先へ血液が流れなくなります。血液が流れなくなるとその先が壊死してしまうので緊急事態となります。これが冠状動脈で起こったのが心筋梗塞(狭心症と合わせて虚血性心疾患とよびます)、脳の動脈に起こったのが脳梗塞(特に皮質系脳梗塞)ということになります。

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」より出典

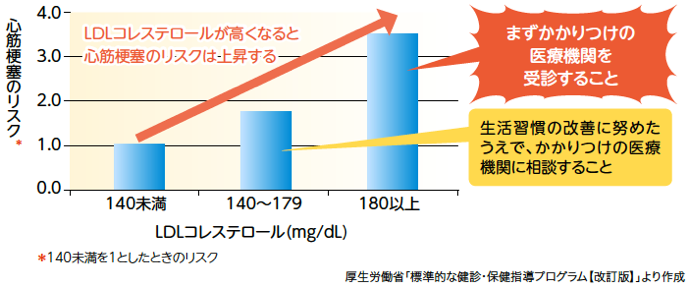

コレステロール値と心筋梗塞の危険性

図はLDLコレステロール140mg/dL未満の人と比べてどのくらい心筋梗塞になりやすいかをおおよその倍率で示しています。LDLコレステロールが高くなるほど心筋梗塞になりやすいことが一目瞭然です。

また中性脂肪が高い場合も虚血性心疾患を発症しやすいといわれていて、特に300mg/dLを超えるとリスクが高くなります。またHDLコレステロールが40mg/dL未満と低い場合も虚血性心疾患になりやすいことがわかっています。

厚生労働省HP「健康日本21アクション支援システム~健康づくりサポートネット~」より出典

脂質異常症の治療

脂質異常症の治療の意義は付随する合併症の予防にあり、特に動脈硬化性疾患(虚血性心疾患など)の発症・再発予防が治療目的となります。

生活習慣が原因である場合には生活習慣の改善が基本となります。それだけでは十分な改善がみられない場合は薬物治療が考慮されます。

生活習慣の改善

生活習慣の改善には、禁煙、食生活の内容を見直し、食べ過ぎをやめること、お酒の飲み過ぎを控えること、さらにウォーキングや水泳、ラジオ体操などの有酸素運動を取り入れることが有効です。

食事療法として、肉や卵などの動物性脂肪、お菓子やアルコールなどの摂りすぎを控えるようにしましょう。一方、野菜などの食物繊維や青魚、大豆製品は血清脂質値を下げ、動脈硬化の予防にもつながるため、積極的に摂取するようにしましょう。

例えば、地中海食、日本食パターン食(The Japan Diet:塩分を控えた和食)は脳心血管病発症の抑制効果があると言われています。

薬物治療

薬物治療には大きく2種類の薬があります。1つはコレステロールの値を下げる薬で、代表例はスタチン系薬とよばれるものです。もう1つは中性脂肪の値を下げる薬で、代表例はフィブラート系薬やエイコサペンタエン酸とよばれるものです。

高尿酸血症・痛風

高尿酸血症とは

高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が通常よりも高い状態のことで、一般的には血清尿酸値が7.0mg/dLを超えるものを高尿酸血症と定義されます。

2021年時点で、成人男性の20%、成人女性の3%が高尿酸血症と診断されていましたが、この頻度は年々増加傾向にあります。

尿酸*が過剰になると、体内で析出して結晶を作り、痛風と呼ばれる病気を発症することがあります。尿酸の結晶は足の親指の付け根に形成されることが多く、激烈な痛みや発赤、腫れなどの痛風関節炎(痛風発作)を引き起こします。そのほか、腎臓にも結晶を作ることもあり、腎臓結石の原因にもなります。

高尿酸血症は、アルコールや肉を多く摂取するといった生活習慣と密接に関連していると考えられています。こうした生活スタイルは、高血圧や脂質異常症、糖尿病、腎臓病、肥満などとも関連しており、動脈硬化を進行させないという観点からも治療を行う必要があります。

*尿酸:核酸(DNAやRNAの総称)の主成分となるプリン体が代謝されてできた物質のことです。細胞が活動を行う過程においてプリン体が不要になると、プリン体は尿酸へと変換され主として腎臓を介して体外に排泄されます。

当院では「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン(日本痛風・核酸代謝学会 発刊)」などに基づいて診断・治療を行っております。

院長は総合内科専門医であり、30年以上「高尿酸血症・痛風」患者さんと向き合って診療しております。

高尿酸血症の原因

高尿酸血症の原因は、腎臓からの排泄低下、尿酸の産生増加、両者の排出低下と産生増加の混合型に分けられます。

腎臓からの排泄低下

日本人の原因としてもっとも多いタイプで、尿酸を腎臓から十分に排出できないために高尿酸血症を生じます。

腎疾患により腎臓の機能が低下していたり、尿酸の排出に関与する利尿薬などの薬剤を使用していたりする場合には、尿酸の排出が低下するために血中の尿酸値が上昇しやすくなります。

乳酸が体内に過剰に存在すると尿酸の排出を阻害することが知られています。アルコールを摂取すると肝臓でのプリン代謝が増進されますが、乳酸はその過程において産生されます。

アルコールは尿酸を増加させ、排出も低下させるため、過剰摂取には注意が必要です。

尿酸の産生増加

尿酸が通常よりも過剰に産生されることで高尿酸血症を生じます。

尿酸のもととなるプリン体を大量に摂取することは、高尿酸血症の原因になりえます。

プリン体は、ビールやレバー類などに多く含まれています。したがって、こうしたものを多く摂取する生活習慣スタイルは高尿酸血症の原因となりえます。

また白血病やリンパ腫といった血液系の病気や乾癬などの炎症性疾患が原因にもなります。

高尿酸血症の症状

高尿酸血症のみで自覚症状が生じることはなく、検査により検査異常として同定されます。

しかし高尿酸血症に関連して、痛風や腎臓・尿管結石を発症すると症状を自覚するようになります。

痛風とは

痛風は、長期間持続する高尿酸血症の結果として関節内で結晶化した尿酸塩結晶が原因となって発症する代表的な「結晶誘発性関節炎」です。

痛風の特徴的な症状は痛風関節炎(痛風発作)です。

痛風関節炎は足の親指の付け根など小さい関節に生じることが多く、激烈な痛みや発赤、熱感、腫脹といった炎症反応をみることがあります。そのほか、くるぶし、膝、アキレス腱などにも起こります。通常は1~2週間で治まりますが、背景に存在する高尿酸血症に対して適切な治療が行われないまま放置されると、何度も発作を繰り返すことがあります。

さらに放置すると関節炎が頻発して慢性関節炎に移行し、尿酸塩を中心として肉芽組織である痛風結節を生じることがあり、関節の変形や運動制限などにつながることもあります。

高尿酸血症の治療

治療方針としては、痛風関節炎の既往があれば、原則として尿酸降下薬の投与を開始します。

痛風関節炎の既往がない場合でも、血清尿酸値が持続的に9.0mg/dL以上、種々の合併症を伴う場合には8.0mg/dL以上で尿酸降下薬の投与を考慮します。

生活習慣の改善

- 肥満の解消

- プリン体を多く含む食品(動物の内臓など)の摂取制限

- 飲酒制限

- 水分摂取

- 軽い運動

薬物治療

尿酸が産生されにくくする薬や体外への排泄を促す薬などの尿酸降下薬を使用することになります。尿酸降下薬の開始時には痛風発作が生じることもあります。その場合においてはNSAIDsが併用されます。

- 尿酸産生抑制薬

- アロプリノール、フェブキソスタット、トピロキソスタット

- 尿酸排泄促進薬

- ベンズブロマロン、プロベネシド、ドチヌラド

急性関節炎の治療

痛風関節炎に対しては非ステロイド抗炎症薬(NSAIDs)を用います。経口ステロイド薬も有用です。コルヒチンは痛風関節炎の予防に有用ですが、急性炎症が生じてからは有効性は低下します。