虚血性心疾患とは?

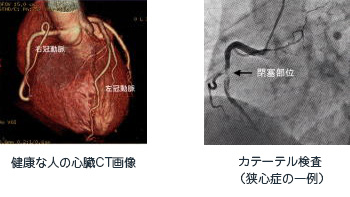

虚血性心疾患とは、一般的に知られている“狭心症”や“心筋梗塞”の総称です。これらは動脈硬化によって心臓の筋肉を栄養する血管(冠動脈)が狭窄したり、閉塞したりする病気です。虚血性心疾患は命にかかわる重大な心臓の病気ですが、まさに動脈硬化、血管の病気です。

“狭心症”の発作は、運動をして心臓がいつもよりも活発に働く必要があるときなどによく起こる、一時的な虚血(必要な量の血液がない状態)です。少し安静状態で時間がたち鼓動が落ち着くと、発作は治まります。ただし命にかかわる重大な病態である心筋梗塞の前触れの可能性もあります。

“心筋梗塞”は、狭心症よりも虚血の程度が重く、心臓の筋肉の一部が壊死(死滅)してしまう病気です。発作の症状が強烈なばかりではなく、生命が危ぶまれることも多く、救急車を呼び、1分1秒でも早く救急治療を受ける必要があります。

院長は日本循環器学会に所属しており、「虚血性心疾患」に対して適切な診断・治療を行っております。

また院長は出身医局が神戸大学医学部 旧 第一内科学講座(現在の循環器内科学講座・呼吸器内科学講座)のため、神戸市内の様々な病院に所属されている循環器専門医と親交が深く、心臓カテーテル検査が可能な近隣の循環器専門病院との病診連携(紹介)が非常にスムーズですので、安心して当院へ受診してください。

虚血性心疾患の原因

1)動脈硬化

虚血性心疾患の原因で一番多いものは冠動脈の動脈硬化です。動脈硬化による場合は労作時に起こることが特徴です。このような狭心症は「労作性狭心症」とよばれています。

2)れん縮

冠動脈が異常に“れん縮(収縮)”することによっても狭心症や心筋梗塞が起こります。“れん縮”による場合は安静時(特に早朝)に起こることが多く、寒冷刺激・ストレス・喫煙などによって誘発されることがあります。このような狭心症は「異型狭心症」や「安静時狭心症」とよばれています。

虚血性心疾患の症状

胸・背中の痛み、胸の締めつけ感・圧迫感、心窩部痛などの痛みにご注意を!

典型的な症状は、労作時の胸痛、胸部の締厄感・圧迫感です。時には心窩部痛(みぞおちの痛み)を自覚する場合もあります。心臓には胃などと同様に知覚神経が走っているため、筋肉が酸素不足に陥ると痛みを感じます。“ズキズキ”した激痛ではなく、締めつけられ、押されるような鈍い感じの痛みが特徴です。

発症の前兆として起こる症状の特徴として、“狭心症”の症状はすぐに治まるため、気にも留めない人がおられます。突然発症する場合でも、2~3回前触れの症状が出ていることが多く、その段階でチェックできていれば、予防できる可能性があります。しかし放置していると診断・治療が遅れてしまい、命にかかわる重大な状況になってしまうことがあります。

血縁者に“狭心症”や“心筋梗塞”にかかった方がおられたり、喫煙者・高血圧・高脂血症(脂質異常症)・糖尿病などの危険因子を持っておられる方は、特にご注意ください!

虚血性心疾患の診断

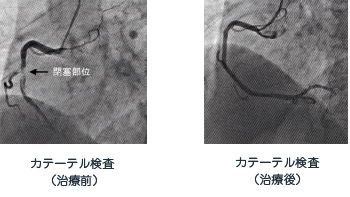

確かな診断を下して治療方針を決めるためには、最終的には専門病院で“心臓カテーテル検査”を行うことになりますが、虚血性心疾患が疑われる方(胸痛などの症状を自覚されている方)全員が専門病院に受診するとは限りません。むしろ一般に当院のような診療所を最初に受診されるケースが散見されます。

当院では、まず丁寧な問診を行い、聴診器で心音や呼吸音を聴診します。

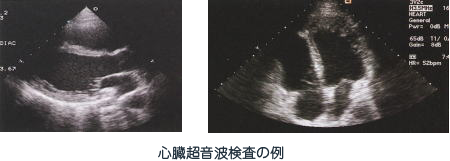

次に“安静時心電図”“心臓超音波(エコー)検査”“胸部レントゲン検査”などを行います。

さらにこのような検査で心筋の血液不足を示す虚血性変化があれば、「急性心筋梗塞」や「不安定狭心症」(心筋梗塞に移行しやすいタイプの狭心症)の疑いが強いです。心筋に障害が起きると、血液中に“心筋トロポニンT”というたんぱく質ができます。この“心筋トロポニンT”を検出することで心筋障害の有無の診断率が上がります。

※すべての検査が当院にて可能です。

「急性心筋梗塞」や「不安定狭心症」は、死に至るケースも多い病態であり、入院の上で“心臓カテーテル検査”を受けて頂く必要性がありますので、早急に近隣の病院をご紹介致します。

虚血性心疾患の治療

薬物治療

症状を取り除くものと危険因子を持つ方が発症しないようにするものに大別できます。

- 硝酸薬心筋に血液を送っている冠動脈を拡張して心臓の負担を減らす作用があります。代表的な薬はニトログリセリンで、発作が起きた時に舌下錠や噴霧薬(口腔内スプレー)として使います。

- β遮断薬血圧を下げて脈拍数を減少させる働きがあり、心筋が必要とする酸素の量を減らすことで、狭心症発作を防ぐ効果があります。

- カルシウム拮抗薬高血圧の治療によく使われている薬で、血圧を下げ、冠動脈を広げる作用があります。冠動脈が痙攣するタイプの「異型狭心症」に有効です。

- その他ニコランジルという冠動脈を広げる薬などがあります。

- 抗血小板薬血小板の働きを抑え、血液を固まりにくくして血栓ができるのを防ぎます。代表的な薬はアスピリン、クロビドグレルなどです。

- その他ACE阻害薬、アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬、スタチン系薬剤などは動脈硬化の進行を抑える作用を持っています。

カテーテル治療 ※専門病院での入院治療が必要です。

手や脚の動脈からカテーテル(合成樹脂の細い管)を冠動脈まで送り込み、狭くなった血管の内腔を広げたり、広げた場所に金属製のステント(網目状の筒)を留置する方法です。最近では、ステントを留置する方法が主流になっています。

バイパス手術 ※心臓血管外科医が居る専門病院での入院治療が必要です。

心臓の筋肉へ血液を送っている冠動脈のバイパス手術は、冠動脈が狭くなったり詰まった場合に血液を供給する迂回路を作る手術です。上記の薬物やカテーテルによる治療が何らかの理由で制約を受けてできない場合に行います。

虚血性心疾患の予防

危険因子の管理を徹底する!

虚血性心疾患の予防策は、まずは動脈硬化を抑え、動脈硬化があっても発症しないようにすることが大切です。生活習慣を改善し、血圧やコレステロール値など危険因子の管理を徹底することです。

動脈硬化の危険因子は、高血圧症・脂質異常症(高脂血症)・糖尿病・肥満・運動不足・喫煙・高尿酸血症・遺伝などです。生活習慣を改めて、危険因子をコントロールすることが大切です。

1)高血圧症の管理

高血圧症の中でも、早朝高血圧タイプがリスクが大きいと言われています。予防策として推奨されているのが、起床後や朝食前の血圧測定です。家庭内血圧の目安は収縮期(最大)血圧が135mmHg以下、拡張期(最小)血圧が85mmHgです。

2)脂質異常症(高脂血症)の管理

通称“悪玉コレステロール”といわれるLDLコレステロール値は、他の危険因子を多く持つ人の場合には120mg/dl以下、少ない人は140mg/dl以下が目標です。ただし危険因子の多少にかかわらず、LDLコレステロール値は、“善玉コレステロール”といわれるHDLコレステロール値で割った値が2以下にすることも大事なポイントです。そのためにはカロリー制限が重要です。摂取カロリーが多いとコレステロールの合成が進むので、食物中のコレステロールに着目するよりも摂取する総カロリー、特に脂肪を減らすことが実際的です。

3)食事療法

塩分制限、糖・悪玉コレステロールなどを適切な量に抑えることが重要です。

4)運動療法

適度の運動が必要です。理想的には、少なくとも1日5,000歩以上は歩くことです。運動する時間がない忙しい方は、できる限り移動手段に車の使用をやめて電車やバスなどの公共交通機関を利用します。またエレベーターやエスカレーターもできるだけ避けて、階段を使います。

運動は動脈硬化を抑える働きをするHDLコレステロール(善玉コレステロール)の機能を高めると考えられています。ただし、すでに狭心症にかかっている人も運動が必要ですが、心臓に負担が掛かり過ぎると危険なので、脈拍数が1分間120回までの運動にとどめることが重要です。

5)禁煙

喫煙は動脈硬化を促進するので、禁煙は虚血性心疾患の重要な予防方法です。

当院では禁煙外来を行っております。