不整脈

こんな症状があったら注意してください!

- 特に原因がないのに意識が薄れたり、急に失神したりする

- 脈拍が1分間に40回未満に減り、強い息切れがある(徐脈)

- 脈拍が1分間に140回以上に増え、突然動悸が起こる(頻脈)

- 脈がとんだり、抜けたりバラバラに打つ

ストレスや過労によっても上述のような症状が現れることがありますが、たびたび起こったり長く続いたりする場合は注意が必要です。

2010.11.5 日医ニュースより

ご高齢の方で息切れや動悸を自覚したら、受診して不整脈の検査を受けてください!

また、働き盛りの方で健康診断で不整脈を指摘された場合も、受診して精査を受けてください!

不整脈とは

心臓は1日に約10万回、ポンプのように動いて全身に血液を循環させています。心臓が収縮したり拡張したりする働きは規則正しく行われていますが、そのリズムが乱れたり、脈が速すぎたり、脈が遅すぎたりするのが不整脈です。不整脈は多くの人にみられ、年齢を重ねるにつれて少しずつ増えていきますが、それほど心配ない場合がほとんどです。自覚症状のない健康な人でも終日(24時間)心電図を記録すると、意外と不整脈が見つかることがあります。

心臓は右心房上部の「洞結節」という部分から電気刺激が出て、各部位に刺激が伝わることで規則正しく収縮しています。本来とは異なる電気刺激が起こると、心電図の波形に乱れが生じます。

一般的に、心電図から判断して、興奮の出どころが「心房」よりも「心室」の方が危険とされ、出どころが多くある場合や連発するケースは注意すべきとされています。ただし、最近では出どころが「心室」であっても、“心筋梗塞”や“心不全”などの心臓の機能に問題がある状態でなければ、危険ではないことが分かってきました。

一方、不整脈がなくても心電図で突然死と関連する波形が見られることがあり「意識消失」、「めまい」、「息切れ」などの症状があれば危険なことが多く、精密検査が必要となります。

脈の速さや乱れ

不整脈は通常あまり自覚症状はありませんが、程度はひどくなると次のような症状が現れます。

- 動 悸 → 頻脈(異常に脈が速くなる)で起こります

- めまい → 徐脈(異常に脈が遅くなる)で起こります

- ドクンとする、キュッと胸が痛む → 期外収縮(脈が抜ける)で起こります

心電図検査を定期的に受けましょう!

不整脈には、生命に関わる危険なものとそうでないのもがあります。

ストレスや喫煙、睡眠不足などで出る不整脈は生命に関わるものが少なく、あまり気にする必要はありませんが、たびたび起こったり長く続いたりする場合は注意が必要です。まずは生活習慣を見直す良いきっかけにしてください。

また、すでに心臓の病気(心筋梗塞、心不全、弁膜症など)がある場合には、生命に関わる危険な不整脈の引き金になるので、特に注意が必要です。

もし動悸や息切れ、脈が飛んだりする症状があったら、危険な不整脈が隠れているサインかもしれません。仕事や家庭の事情で病院などの専門医療施設になかなか受診できないような方は、当院を受診してください。適切に診断・治療方針の決定を致します。

院長は日本循環器学会所属医であり、「不整脈」について適切な診断・治療を行っております。もし当院にて対応できない場合には、適切な専門病院をご紹介しますので安心して受診してください。

また院長は出身医局が神戸大学医学部 旧 第一内科学講座(現在の循環器内科学講座・呼吸器内科学講座)であり、神戸市内の様々な病院に所属されている循環器専門医と親交が深く、近隣の循環器専門病院との病診連携(紹介)が非常にスムーズです。

代表的な不整脈

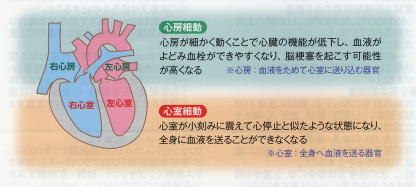

- 心房細動:脳梗塞を引き起こす危険性が高い不整脈

- 心室細動:心臓突然死の原因の8割と言われている不整脈

心房細動とは

心房細動は、心臓内の心房の壁が細かく震えて起こる不整脈です。症状としては「息切れ」や「動悸」程度で、全く無症状のケースもあります。このため、本人はそれと気づきにくく、見逃していると心房内に血液がよどんで出来た血栓(血のかたまり)が脳の血管に飛んで行って詰まる「脳梗塞」を発症しやすい不整脈です。

しかし、すべての心房細動例が脳梗塞を起こすわけではなく、起こしやすい因子(リスク)が存在することが分かっています。

心房細動が脳梗塞を発症する危険因子

- 加齢(年齢:75歳以上)

- 高血圧

- 糖尿病

- 心不全

- 弁膜症

- 脳梗塞/一過性脳虚血発作の既往

心房細動の治療

- 抗不整脈薬

- 脳梗塞の予防:抗凝固療法(ワルファリンなどを使用します)

- カテーテルアブレーション(心筋焼灼術) 根治するため、血管に入れた細い管の先端から高周波電流を流し、熱で心臓の筋肉の一部を焼いて壊死させる方法です。

※専門病院での入院治療が必要です。治療対象と判断した方には専門病院をご紹介します。

ワルファリン服用中の注意点

納豆や青汁は控えめに!

血液は固まるのには、ビタミンKが基になった「凝固因子」が関係しているが、ワルファリンはその生成を阻害する薬です。そのためワルファリンの効果は、ビタミンKを大量に摂取すると弱まることがあります。

ビタミンKは、納豆・青汁・クロレラなどに多く含まれているので、こうした食品は禁止してください。緑黄色野菜もビタミンKを多く含みますが、必要な栄養源でもあるので、過剰に摂取しないようにして、バランスの良い食生活を心掛けてください。

抗生物質は作用増強!

ワルファリンは食生活とともに他の薬との併用に気を付ける必要があります。抗生物質の多くや解熱鎮痛薬は、ワルファリンの作用を増強するので、併用すると出血しやすくなります。逆に作用を弱める薬剤もあるので、市販薬を含めて他の薬を使用する場合は、主治医と相談してください。